回避可能費用は電力原価 国民負担は変わらない

公益財団法人 地球環境産業技術研究機構(RITE) 理事・研究所長 東京大学名誉教授 買取制度運用ワーキンググループ座長 山地憲治 氏

回避可能費用がことを複雑にしている要因は、それが近似値でしかなく正確に求められないこと。そして、再エネ普及促進と電力全面自由化という異なる二つの制度下で、これを運用しなければならないことだ。

まずご理解いただきたいのは、回避可能費用を引き上げても国民負担は軽減しない。回避可能費用とは、電力会社が買取った再エネ電気の価値だから、電力会社にとっては原価だ。電気料金は原価積み上げ式で算定されるため、電力会社は回避可能費用の上昇分を電気料金で回収する。賦課金が下がっても、その分電気料金が上がるので、国民負担は変わらない。

むしろ回避可能費用が上がることによって二つの問題がある。

ひとつは、回避可能費用の上昇分、つまり電力会社の原価の上昇を、電気料金に反映できない可能性がある点だ。燃料費の値上がり分は、燃料調整条項によって電気料金に転嫁できる。しかし回避可能費用は、それが近似値であるために難しい。電力システム改革が進展すれば、原価積み上げ式で電気料金を算定するというルール自体なくなる。

つまり、回避可能費用が上がると、電力会社の赤字幅を拡げ、経営を悪化させることになる。さらには、事業規模が小さく再エネの買取り比率が高い新電力にも、事業機会の損失という影響を与えかねない。

二つ目の問題は、電力会社と新電力、あるいは電力会社同士においても競争に歪みが生じてしまうこと。政府は電力自由化を進めているが、一方では電力会社に再エネを強制的に買取らせるFITを運用している。再エネの導入量は地域によって異なるため、電力各社の再エネ買取り量による負担も違う。回避可能費用が上がれば、それを助長することになり、競争条件の平等性が保てなくなる。

現行の回避可能費用の算定法がどのような根拠からつくられたのかについては、私は関わっていないのでよく分からない。恐らく当時、再エネは出力変動性の高いものが入ってくると予想し、発電設備の削減効果、つまり固定費部分は敢えて無視したのだろう。ただし長期の調整を考慮して、長期ならば全電源平均だということで、全電源平均可変費を用いて回避可能費用を算定することにしたのだと思う。

しかしこれは理論上正確ではない。再エネの受け入れによる短期変動の調整は、主に火力で行なっているからだ。

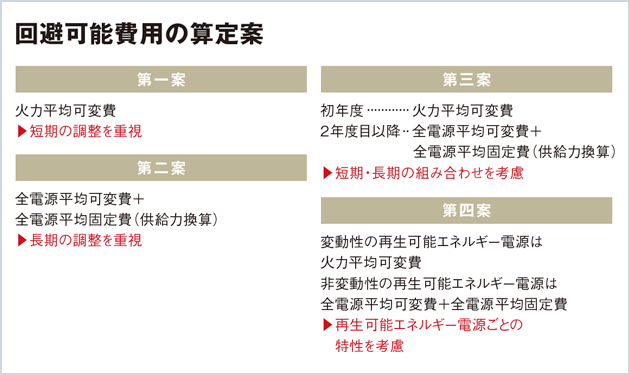

そこで、今回のワーキンググループでは、より実態に近い回避可能費用の算定法について議論した。その結果、出力変動性の高い再エネ電源も一部は既存設備の固定費を削減できる効果があるとし、可変費だけでなく固定費も考慮することになった。さらに、短期変動分は結局火力で調整しているのだから、可変費は火力平均が妥当ということで、第四案を提示した。

最終的に第四案で決着した場合、回避可能費用はいくらになるか。これについては、計算式が複雑で簡単には算出できないが、恐らく火力平均可変費を用いた回避可能費用に近い値になるだろう。

私は、原価プラス利潤で買取るという現行のFITについては、一定規模までにしないと、長期的にこの制度を維持していくことはできないと思っている。本来は再エネの効率的な導入を図る制度でなければならないのに、現在は発電事業者のリスクを回避させるための制度になっている。今後改めなければならないだろう。

プロフィール/1950年香川県生まれ。72年東京大学工学部原子力工学科卒業。77年東京大学大学院工学系研究科博士課程修了後、財団法人電力中央研究所に入所。94年東京大学教授に就任。2010年より現職。現在、調達価格等算定委員会委員、買取制度運用ワーキンググループ座長を務めている。工学博士。