〝北電ショック〟の真相

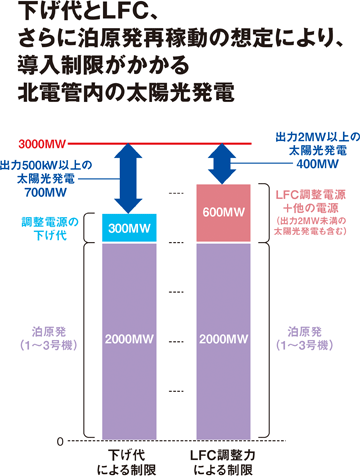

太陽光の接続可能量、泊原発再稼動を前提に試算

主因はLFCと下げ代

再エネ普及による系統周波数の不安定化と他電源による調整。これらにはLFC(=Load Frequency Control、負荷周波数制御)と下げ代問題が絡んでいる。

電力会社には、電力の安定供給の観点から、電力の需給バランスを一定に保たなければならないという義務が課せられている。需給バランスが崩れると、送電網を流れる交流電力の周波数が乱れ、周波数と連動して各発電所の発電機の回転数が変化してしまう。

電力の供給が需要を上回ると、周波数が上昇し発電機の回転数が上がる。逆に供給が需要を下回ると、周波数が下がり発電機の回転数も落ちる。タービンは、回転数が急激に変わると共振という現象を起こし、ブレードが破損するリスクがあるため、回転数の変化を検知すると自動停止する仕組みになっている。

電力の需給バランスが崩れ、発電機がひとつでも停止すると、電力の供給量は急減。需給ギャップはさらに拡大し、発電機の連鎖停止による大規模停電に発展しかねない。電力会社が電力需給の平準化を最重要事項に挙げる所以である。

東日本の本州内は、火力発電所のすべての発電機が毎分3000回転前後で稼動しており、周波数は50Hzの±0.2Hz以内に保たれている。西日本は同3600回転前後の60Hzで±0.3Hzの誤差内で維持されている。系統電力の需給バランスが10%崩れると、周波数は1Hz程度変動するため、様々な状況にもよるが電力会社は需給ギャップを3%以内に抑えなければならない。

電力の需給バランスは電力供給の調整によって平準化する。電力需要は日中と夜間とで大きく異なるうえ、国民の電力消費の状況によって分単位で変わる。そこで電力供給を分単位で調整する機能が求められるのであるが、それがLFCだ。中央給電指令所の自動給電システムで必要な調整量を瞬時に計算し、各発電機に指令して制御している。

ただLFCによる供給調整が可能な電源は、天然ガス火力発電や可変則式の揚水発電などの一部。原子力発電は一度稼動させると、供給量を抑制できないし、石炭火力発電にも分単位の調整機能はない。

一方、太陽光発電は日照変動によって供給量が分単位で増減する。太陽光発電が普及すると、電力会社は需要変動に加え太陽光発電による電力供給の変化も考慮して管内の電力供給を調整しなければならない。したがって太陽光発電は、他電源によるLFC調整の及ぶ範囲内でなければならず、必然的に導入量には制限がかけられる。

小規模な太陽光発電が広範囲に分散されている状態であれば、管内の太陽光発電による分単位の供給変動はある程度抑えられる。ある地域で日射量が減り発電量が低下しても、他の地域の日射量が豊富であれば供給量が相殺されるからだ。

ただ2MW以上の大規模太陽光発電になると、1ヵ所の出力変動の幅が大きい。北電管内は、こうした大型メガソーラーの建設計画が集中したため、太陽光発電からの電力供給が分単位で相当量変化する可能性が出てきた。そこでLFCの調整力を考慮して、2MW以上の太陽光発電に制限を設けたのである。

もうひとつの下げ代とは、太陽光発電の発電量がピークに達した際、火力発電などの供給調整できる電源をどこまで抑制できるかという問題である。

1日の電力の需給動向を見ると、北電管内の電力需要は夕方から夜にかけてピークに達する。ただ太陽光発電からの電力供給は日中がピークで夜間にかけて落ちていく。したがって供給調整できる火力発電などは、日中に供給量を抑え、夕方から夜に向けて稼働率を上げていくことになる。

ただ電力需要のピーク時に火力発電所の発電機をフル稼働させるには、ものにもよるが、供給抑制している間も30%程度の稼働率を維持しておかなければならない。タービン発電機にも暖機運転のようなものが必要で、供給を抑制するにも下げ代に限界がある。

つまり、管内の電力需要が最も低い時に、最低限の火力発電などの稼動が維持できる状態を確保しておかなければならず、それを上回る太陽光発電の導入には出力抑制をかける必要が出てくるのだ。